“묵비권을 행사할 수 있으며 변호사를 선임할 권리가 있으며 지금부터 하는 모든 말은 법정에서 불리하게 작용할 수 있습니다.”

영화 속에서 형사나 경찰들이 범죄용의자를 체포할 때 수도 없이 나오는 이 대사는 범인에게 권리를 고지해주는 ‘미란다 원칙’이다.

그렇다면 이 미란다 원칙이 세계 역사에 등장한 건 언제부터일까.

그 역사는 그리 길지 않다.

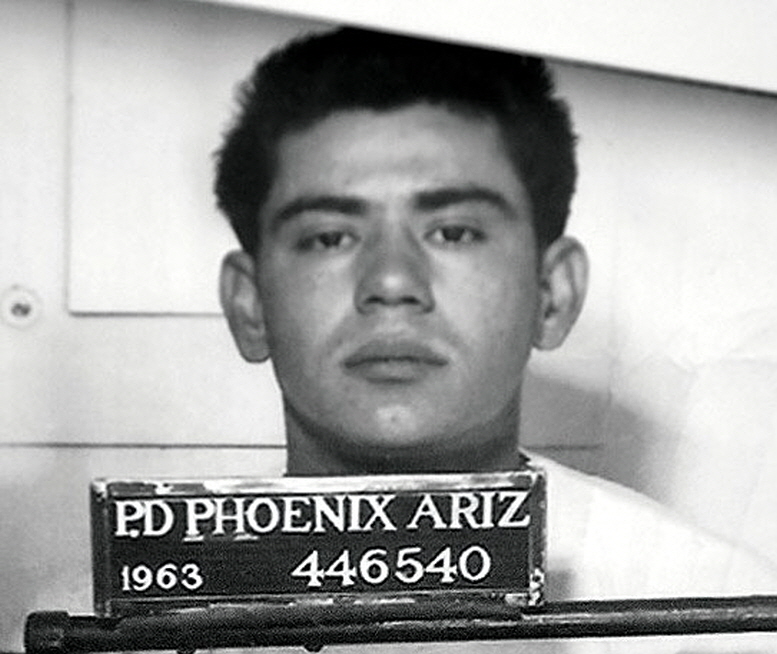

상큼한 이미지를 풍기는 예쁜 이름 ‘미란다’는 사실 매우 비열하고 사악했던 범죄자 에르네스토 미란다(1941~ 1976)로부터 비롯된 것이다.

1963년 아리조나주 피닉스에서 18세 소녀가 괴한에게 납치돼 사막으로 끌려다니며 성폭행당하는 사건이 발생했다.

소녀는 범인의 인상착의를 기억하지 못했지만, 녹색 차량으로 납치됐고 차 안에 밧줄로 만든 특이한 손잡이가 있었다고 증언했다.

피해자의 사촌이 이 증언에 들어맞는 용의 차량을 동네에서 발견해 경찰에 신고했다.

피닉스 경찰은 즉시 출동해서 차량 소유주를 찾는다.

소유주는 여성이었지만 그녀에게는 전과가 화려한 남자친구가 있었다.

일찌감치 여러 범죄를 저질러 소년원을 들락거렸고 군에 입대해서도 사고를 쳐 불명예 제대를 한 전력의 에르네스토 미란다였다.

경찰은 그를 연행해 다른 용의자들과 함께 세워 피해자에게 보이지만 피해자는 미란다를 정확히 지목하지 못했다.

하지만 여러 정황이 미란다를 범인으로 가리키고 있었기에 경찰들은 강도 높은 신문을 펼친다.

미란다는 두 시간을 견디지 못하고 자신의 혐의를 자백하는 진술서를 작성했다.

그 진술서에 쓰여 있던 글귀는 이랬다.

“이 진술은 자발적으로 행해졌으며 나는 내 법적 권리에 대해 완벽하게 숙지했고 내가 하는 진술이 나에게 불리하게 적용될 수 있음을 이해하고 있다.”

재판이 진행됐다.

그런데 변호사조차 제대로 구하지 못한 무일푼의 건달 미란다 앞에 70대의 국선변호사 앨빈 무어가 나타난다.

당시 국선변호사는 형량을 줄이는 정도의 노력만 기울이는 게 상례였지만 앨빈 무어는 달랐다.

수임료는 건당 100달러 정도 받고 변론을 맡아 항소심까지 갔다.

하지만 유죄를 피할 수 없었다.

그런 가운데 무어 변호사는 한 가지를 집요하게 물고 늘어졌다.

의뢰인인 미란다가 신문 전에 변호인 선임권을 고지받지 못했다는 점을 지적한 것이다.

즉 미란다가 “스스로에게 불리한 증언을 하는 것을 방지하고 변호사의 조력을 받을 권리를 명시한 미국 수정헌법 제5조의 내용을 알 턱이 없음에도 불구하고 신문에 앞서 수사관들이 이 사실을 미리 통보하지 않았기 때문에 그러한 권리를 모르는 상태에서 이루어진 미란다의 자백은 처음부터 증거로 채택될 수 없다”라는 주장이었다.

앨빈 무어 이후 다른 변호사와 인권단체도 이 사건에 관여하게 되었고, 미란다 판결은 급기야 연방 대법원까지 올라간다.

‘흉악범 수사를 어떻게 하란 말이냐’ ‘변호사가 입 다물라고 해버리면 신문을 계속할 수조차 없는데 범인을 잡으라는 것이냐 말라는 말이냐’ 등등 논쟁이 들끓었다.

당연히 경찰·검찰의 불만은 하늘을 찔렀다.

당시 검찰 측은 “우리는 훌륭한 경찰관이 있음을 잘 알고 있고 (···) 쿨리를 비롯한 경찰관들은 피고인의 권리를 빼앗은 사실이 없고, 피고인이 뭐라 하든지 상관없이 그럴 리도 없다”고 주장했다.

그러나 1966년 6월13일 미 대법원 대법관 9명은 세기의 판결을 내린다.

5대 4의 판결로 미란다에게 무죄를 선고한 것이다.

외부와 단절된 공포 분위기에서 피의자가 자유로운 진술을 할 수 있으려면 밟아야 할 절차가 분명히 있고, 그 절차를 어긴 채 이뤄진 자백은 유죄의 증거가 될 수 없다는 것이 판결의 요지였다.

대법원이 범죄 예방이나 범죄 피해자의 권리보다 범죄자의 권리를 더 존중한다는 매우 낯익은 항의가 등장했고 미 전역에서 격렬한 논란이 일어났지만 대법원의 판결은 ‘낙장불입’이고 누구도 바꿀 수 없는 원칙이 됐다.

미국 각지의 경찰들은 미란다 원칙을 적은 종이를 들고 다니면서 문구를 외웠고, 체포한 이의 귀에다 미란다 원칙을 읊는 데 익숙해져야 했다.

대법원에서 무죄를 받았지만 미란다는 끝내 죗값을 치러야 했다.

미란다의 동거녀가 범죄 사실에 대해 새로운 증언을 했고 미란다는 다시 체포돼 징역 10년을 살았다.

출소 후 미란다 카드를 만들어 “내가 문제의 미란다입니다”라고 호소하는 마케팅으로 근근이 돈을 벌며 살던 그는 술집에서 일어난 시비 끝에 목을 찔려 숨지게 된다.

아이러니 하게도 미란다 살해 용의자를 체포한 경찰은 13년 전 미란다를 체포했으나 피의자의 권리를 설명해주지 않았던 바로 그 경찰이었다.

미란다 살해 용의자도 미란다 원칙에 따라 묵비권을 행사해 일부 혐의에서 무죄를 받았다고 하니 역사의 장난치고는 짓궂기 짝이 없었다.

미란다 원칙이 범인을 잡는 데 방해가 됐을까?

그렇지는 않았다.

오히려 “자백은 증거의 여왕”이라 해서 자백만 받아내면 만사 오케이였던 관행에 경종을 울려 ‘가짜 범인’ 양산을 막았고, 합리적 증거와 증인을 통해 범인을 밝히게 됐기 때문이다.

천하의 나쁜 놈, 연쇄살인범에게까지 이 원칙이 적용되어야 하는 이유는, 결국 그들조차도 권리를 보장받을 때 일반 시민의 권리 또한 소중하게 여겨질 수 있기 때문이다.

결코 위대하지도 뛰어나지도 않았던, 아니 인간 이하의 범죄자였던 미란다가 인류 역사에서 인권 존중의 한 전범으로 남은 이유다.

마리코파 카운티에서 '원숭이두창' 감염 의심사례 첫 보고

마리코파 카운티에서 '원숭이두창' 감염 의심사례 첫 보고

한국과 월드컵 상대인 우르과이, 아리조나에서 멕시코 눌렀다

한국과 월드컵 상대인 우르과이, 아리조나에서 멕시코 눌렀다