마광수가 죽었다. 스스로 목숨을 끊었다. 이상스레 내 마음이 편치 않다. 같은 문학인의 죽음이어서인가 추측해보지만 세상에 많은 게 문학인이고 또 많은 게 죽음이다.

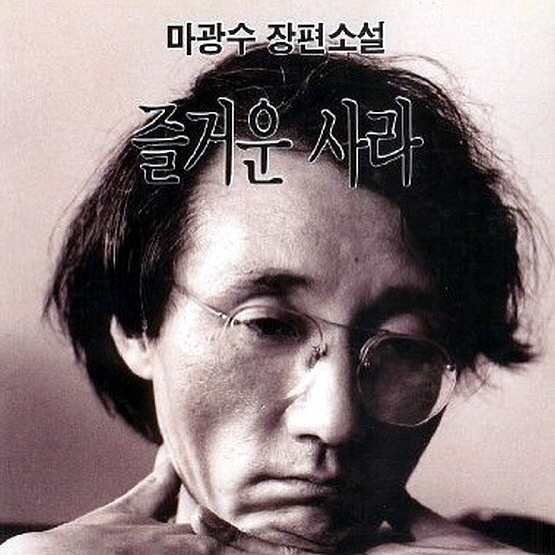

그의 죽음의 시발점은 단연코 그의 문제적 소설 '즐거운 사라'다. 즐거운 사라 이전에는 그는 내 기억에 없는 존재였다. 내가 그를 몰랐고 많은 사람들이 그를 몰랐다. 비평가들은 즐거운 사라를 가만히 내버려두지 않았다. 외설이라든가 변태라든가, 유교 문화가 여전히 한가운데서 한 몫을 차지하고 있는 한국 사회에서 금기시 되는 단어들이 비평가들의 입에서, 손에서 마구 빠져나왔다. 덕분에 마광수가 내게 더이상 낯선 이름이 되지 않았다. 출판사는 절판을 결정했고 많은 즐거운 사라들은 고통스럽게 쓰레기통의 역겨운 공기 속에서 호흡을 잃어갔다. 그러니까 마광수 죽음 이전에 먼저 즐거운 사라의 죽음이 있었던 셈이다.

1431년을 내가 기억하는 건 잔다르크 때문이다. 그해 5월, 스무살도 채 되지 않은 잔다르크는 장작더미 위로 올려졌다. 허물어지던 프랑스를 구한 그녀를 체포해서 영국군에게 넘긴 건 그녀와 같은 피가 흐르던 프랑스인이었다. 전쟁터보다 더 많은 죽음을 몰고온 흑사병조차 막지 못한 프랑스와 영국 간의 백년 전쟁은 영국의 승리로 끝장이 나는 듯 했으나 막판에 뒤집혔다. 전세 역전의 중심에 잔다르크가 있었다. 프랑스 왕실에 불만을 품고있던 부르고뉴파는 체포된 잔다르크를 영국군에게 넘겼다. 다 잡은 승리를 놓친 영국이 잔다르크를 가만 둘 리 없었다. 그녀는 마녀가 되었고 이단자가 되었다. 장작더미에 올려진 그녀의 몸 위로 뜨거운 불꽃이 사납게 피어올랐다.

내 마음이 편치 않은 이유는 거기에 있다. 마광수가 절대 잔다르크가 될 수 없다. 하지만 마녀 사냥은 수 백년이 지난 지금에도 엄연히 존재한다. 외형만 달리한 채. 나와 다르다는 이유로. 나와 다른 테두리에 존재한다는 이유로. 묻어두어야 할 것을 세상 밖으로 꺼집어 냈다는 이유로. 마녀 사냥. 참으로 질기다. 몇 백년의 세월을 질기게 이어왔으니 앞으로 몇 백년을 또 질기게 이어갈 테지. 내 마음이 조금 더 불편해진다.

"책이 팔리지 않으니 수입도 없고 만날 사람 없으니 외롭습니다."

어느 신문사와의 인터뷰에서 마광수는 외롭다는 말을 썼다. 기자와 얼굴을 맞대고 있던 순간조차 외로웠을 것이다. 많은 사람들이 등을 돌린 사회에서 그는 그렇게 외로웠다. 그는 죽음을 선택했다. 그떄 그 시절, 장작더미 위에서 잔다르크도 많이 외로웠을까.

즐거운 사라는 결국 외로운 사라였다. 불행한 사라였다.

[아리조나 한인문인협회 회원작품] 인디안 마을 -최혜령

[아리조나 한인문인협회 회원작품] 인디안 마을 -최혜령

[아리조나 한인문인협회 회원작품] 그대에게 -아이린 우

[아리조나 한인문인협회 회원작품] 그대에게 -아이린 우